“規則,就是用來打破的”,這話用來形容“萬寧五子棋”再合適不過。

它的玩法再次顛覆了眾網友的想象力。

只見這邊黑子落下,“萬寧陣法”瞬間激發,棋子如千萬暴雨梨花針襲來,扎滿整個棋盤。

就在黑方認為自己必殺時,只見白子落下,祭出“五雷陣”,平地起驚雷,千軍萬馬化為飛灰,光速白給。

除此之外,萬寧五子棋的大招模式還有“血獄陣”“四方陣”“分裂陣”......多種魔法,個個都有通天貫地之勢、鬼神皆泣之威,江流兒和柯潔來了都得當場認輸,阿爾法狗見了也得輸入“/remake”。

作為人類棋類的最后希望,人工智能的墳場,五子棋怎么加上“萬寧”二字就魔幻了起來?事情要從一名叫“萬寧叔”的抖音搞笑博主說起......

從7月開始,“萬寧叔”投稿的《當學校舉辦比賽》就有開掛五子棋的相關橋段,一開始還只是掏出一排棋子秒殺對手的普通腦洞,到了后面“萬寧叔”的腦洞逐漸野了起來,只要能贏就行。

從簡單的“一串五子棋”到“一長串”“一棋盤”再到“一臉盆”,如果單純增加棋子的長度和數量這種梗還略顯偷懶的話,后面段子的發展真就直接離譜了起來.

萬寧叔的詭異棋法被一眾網友調侃為“萬神之手”外,相關的系列視頻也收獲了千萬的播放量。

而從中嗅到“流量氣息”的小游戲廠商“廣州咪佰”便把萬寧叔的開掛腦洞和傳統五子棋縫合在一起,9月初上線“萬寧五子棋”小游戲。

憑借著天然的競技性和對原梗的高還原,和其它紅過的小游戲一樣,輕易的就在社交+娛樂的環境中傳播了開來。

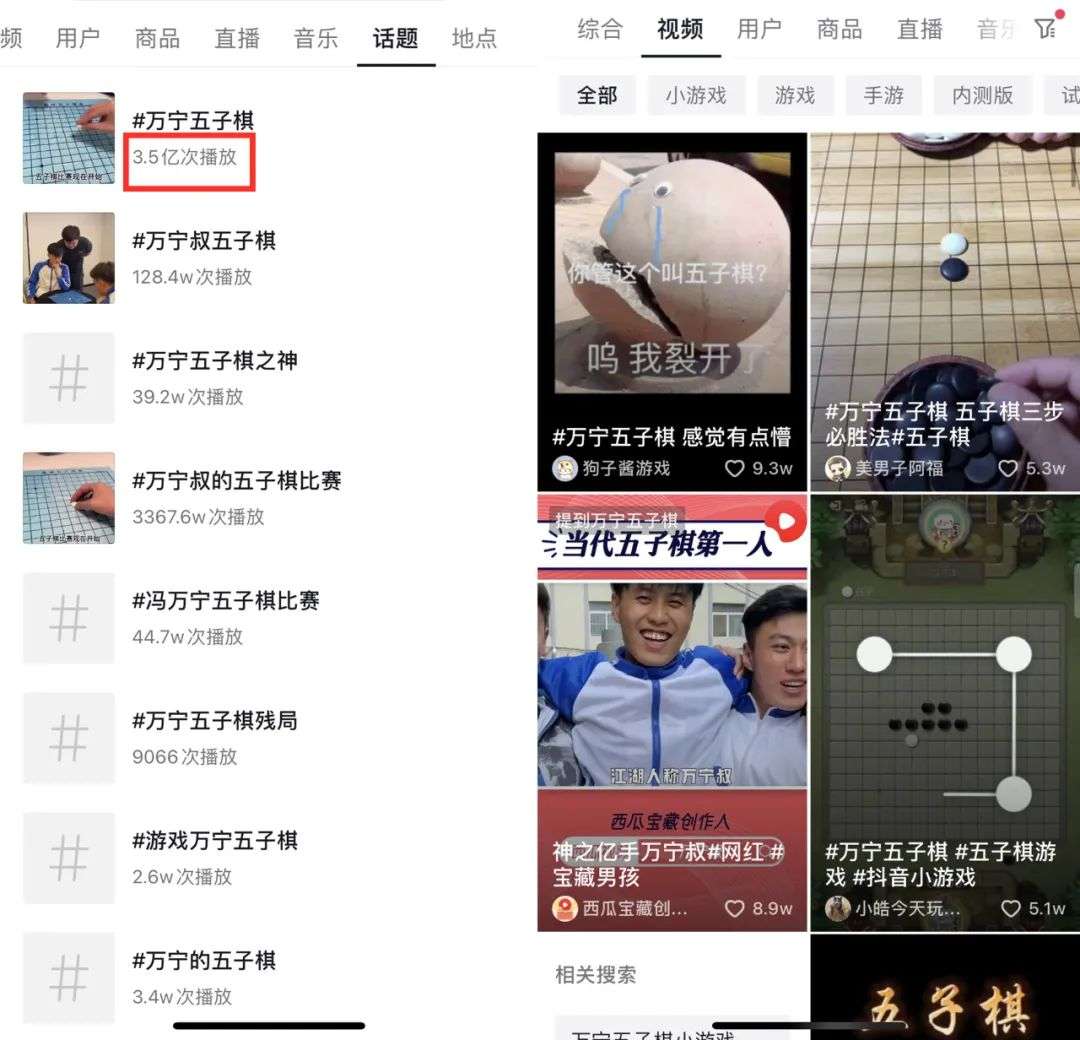

在抖音“萬寧五子棋”話題的累計播放量就超過了3.5億,而在B站也不乏幾十甚至上百萬的對局視頻。

棋友們在棋盤上的“二次創作”進一步提高了“萬寧五子棋”的熱度,引來“TAPTAP”等推薦,甚至連長期專注于單機游戲的“游民星空”也推薦了這款游戲。

出道即巔峰,小游戲只配短命嗎?

伴隨著“萬寧五子棋”熱度發酵,“廣州咪佰”也招惹上了不少的質疑。

“這就是無腦的剪刀石頭布,運氣好選對大招就能贏!”

“蹭五子棋的熱度,掛羊頭賣狗肉,根本不是一項智力運動!”

“毫無平衡性可言,很像龍傲天網文,爽就行,小孩才玩。”

實際上“萬寧五子棋”的“大招模式”不過廣州咪佰的引流觸角。

雖然一開始只是抱著“試一試”的心態做的,并沒有想過后期可能會破圈,也沒有太多人將它當作正兒八經地當款游戲。

咪佰入局的時候,正處在行業的蠻荒時期。

2018年微信的“跳一跳”爆火,耐克傳說砸了2000萬,只為在一塊小“基座”上印LOGO。產品的數據有好有壞,“偶爾暴富”摻雜著運氣成分。

隨著越來越多一心只想“暴富”的玩家涌入,用戶卻被小游戲“亂象”趕走,游戲品類看似紛繁,實則“換皮游戲”橫行,70億總投資額的游戲池里能拉出一半玩法雷同的產品。

甚至有些開發者連皮都換不干凈,一款彈球小游戲都能整出七八個雷同,“克隆灰產”在其中脫不了關系。

像是《歡樂坦克大戰》這樣的爆款小游戲復制周期不到一個月,報價12萬元。

再疊加微信小游戲的低俗廣告泛濫,強制分享等因素,小游戲逐漸背離了玩家,淪為廣告主的流量載體。

面對著用戶的快速流失,小游戲創業者越發感到力不從心,微信沒能成為促進行業健康發展的平臺。

值得注意的是,盡管外部環境并不盡人意,但仍有開發者在退潮中堅守,等來小游戲從微信遷移到抖音的新機遇。

這些堅守者們做的很簡單,回歸產品本身,畢竟微信、抖音、快手等各個平臺防沉迷機制逐漸穩定,誘導轉跳也有相應整治,其背后是用戶群的收窄,買量成本的提高。

游戲的短生命周期、微信平臺生存空間的收窄、去中心化的特點,導致不買量難以維持一款產品的生命周期,買量單價雖低,但架不住要多買和買的久。

如果一個團隊手上有80款游戲,要維持幾百萬的DAU,一天投放成本就要30萬。

因此,回歸產品本身是重要的,“萬寧五子棋”并非是單純炫大招的產品,如果說10月初的版本是規則破綻百出,如今抖音平臺的成熟版則給與了玩家博弈的真實感。

如今版本的“連招模式”,每回合可以從3個隨機的大招中選擇一個,為的就是把一個爽兩把就棄坑的玩梗游戲進行長期化的演進。

再比如游戲數值設計,在初版本的游戲每日簽到才幾百金幣,而如今對局勝負的結算是十萬,游戲內的貨幣膨脹,為的就是玩家可以在對局前期可以使用類似“斗地主”的超級加賠,可謂“上頭十足”。

到這里其實不難發現,萬寧五子棋的破圈是策劃思路上的突破,盡管游戲的出圈玩法很容易被抄襲,這對于小游戲的一眾小游戲開發者來說并不難,真正難的是思路上的轉變。

以往的小游戲開發者的策劃思路一般都是先出主線玩法,比如“小美斗地主”“2048大戰”這些都是有一個主線方法。

等有了用戶規模后再衍生支線,當然這也是傳統端游和手游的思路,畢竟他們依靠的是APP、客戶端這類載體,而對于隨開隨玩的小游戲來說未免略顯遲鈍。

依托短視頻平臺的小游戲,策劃思路理應契合短視頻的“爆款思維”,也就是從支線再到主線的逆向思維。

萬寧的游戲策劃其實更加清楚,對比支線的“大招模式”,外圍系統可謂一片荒蕪,但是等角色、劇情等系統飽滿了起來,玩家不就被自然而然的抓住了嗎?

萬寧五子棋引發小游戲市場的新思考

我們從“萬寧五子棋”內部剖析了小游戲從傳統社交平臺到短視平臺變遷,伴隨的是策劃思路的轉變,可以說在“小游戲+短視頻”的化學反應中看到了新的可能。

小游戲分其實就分“流量—產品—變現”三層,先看變現。

目前小游戲在短視頻平臺上的流量峰值是比不上微信時代的。

如果說休閑類手游需要20萬左右用戶就能撐起開發團隊的盤子,在微信平臺需要的是10倍到20倍的用戶量才能支撐起一款小游戲運行。

這一點抖音也不例外,在抖音做出頭部小游戲的都是只有幾十人的小團隊,和微信一樣,開發團隊依然是靠廣告分成,并且隨著小游戲收益的提升,抖音的分成比例是擴大的。

據游戲行業服務商Cocos的報道,抖音和小游戲開發商的廣告分成規則如下:

首發游戲日收益總額在 100 萬元以內,雙方按 3:7 (開發者7)分配收益;日收益總額超過 100 萬元以上(含本數),超過部分雙方按 4:6 (開發者6)分配收益。

非首發游戲日收益總額在 100 萬元以內,雙方按 4:6 (開發者6)分配收益;日收益總額超過 100 萬元以上(含本數),超過部分雙方按 5:5 分配收益。

但與微信不同的是,短視頻廣告的出現,迎合了游戲的獎勵機制,拉高ECPM(千次展示收益),而隨著ECPM的提升,帶來了棋牌類、消除類游戲的高停留時長,以及以“點擊”為優勢的商業價值。

本質上小游戲是CPM(千人成本)和ECPM(千次展示收益)的博弈,“萬寧五子棋”的品類優勢是進一步拉開了CPM和ECPM,形成更高的利差。

要知道根據相關數據,Ohayoo通過在小游戲中嵌入視頻激勵廣告,用戶觀看廣告可以獲得游戲獎勵的模式,能夠達到接近80%的商業化率。

更有業內流傳,“萬寧五子棋”的流水與“土豆英雄”的流水相當,要知道在今年舉辦的相關行業會議中,與會發言人透露,iPlay Game研發的“土豆英雄”月流水破千萬。

值得注意的是,“萬寧五子棋”只是一款純廣告變現的產品,而“土豆英雄”還是混合變現產品。

其實這一點從玩家的角度出發也不難理解,我們在落子的時候,一定是要點擊的,而這時,插屏廣告就完成了他的使命。

并且在玩益智策略類游戲的時候,玩家需要冥想,插屏廣告便能給與我們思考的環境,緩解緊張感。

但是這并不代表沒有問題,這個跟小游戲目前的跳轉有關系,即點即玩成了最大的問題因為在游戲時,一定是希望先結束下棋回合的。

其次看產品。

過去大家都做小游戲,只把它當成純粹的“流量游戲”來玩,但時間長了,這個平臺上的用戶也在慢慢被教育,因而那些質量較差的產品也就慢慢被用戶擯棄了,市場正在敦促開發者向精品游戲靠攏。

“在短視頻平臺有了正兒八經做開發游戲的感覺”一位游戲開發者說道。

在短視頻平臺上推廣小游戲,用戶在平臺上是不斷的獲得新鮮感,對游戲的玩法創新提出了更高的要求。這考驗的是產品力,換皮是行不通的。

比如抖音的“游戲發行人計劃”的游戲排行榜上,游戲的類型是多元的,看不到換皮游戲的影子,且某一類型的游戲在收益上也不存在“馬太效應”。

對比如今創造力僵化的重度游戲,具體的套路,模型固定,游戲從業者基本可以預判到誰是爆款。

而賭到一款能夠成為頭部爆款的超小游戲游戲對則機會很渺茫。

考驗的是團隊的產品運營能力。

比如“萬寧五子棋”的亂斗模式,對類似這種長期模式的運營對小團隊來說是十分尷尬的,團隊資源本身就少,還要每周策劃一次新玩法,很可能成為成為拖垮團隊的隱患。

如果萬寧沒火,亂斗對資源的消耗是十分可怕的,而且小游戲不同于MOBA游戲的大亂斗,甚至是爐石的亂斗模式,存在著數據的“邊際效用遞減”的規律。

但“萬寧五子棋”火了,甚至還有資源繼續產出“萬寧象棋”這樣的系列作品。

因此亂斗模式不再是個資源窟窿,更像是一個“千斤頂”,承受著游戲平衡之前的數據壓力,為成熟的迭代打下基礎。

當然這也得歸功于策劃上的“逆向思維”。

先做支線玩法,再補齊主線玩法的產品,這是很典型的字節系打法,甚至有人認為字節跳動一定會從小游戲到中重度游戲的方向去轉變。

事實上,字節跳動的新游戲已經在悄悄轉變。

比如“六號特工”,它的IP、人物和世界觀都來源于抖音上的知名IP“Mr.Bone”。

雖然形式上還是小游戲,但是不同的是它有IP、有世界觀,在發行和營銷上,可以和抖音上的IP產生很多聯動。

就如同被“萬寧叔”驗證的“開掛五子棋”視頻。

被開發者做成游戲,字節跳動將抖音上被驗證的IP提取出來游戲化,再將游戲推量和抖音的內容供應產生更好的流量和營銷,再補充到抖音的生態里,回歸到IP本身,老“生態閉環”了。

所以從產品再到生態的角度看,小游戲游戲更多是給字節系產品的流量池提供內容。

比如在抖音上的相關“五子棋”和“萬寧五子棋”在抖音的話題數。兩個數據都是過億的話題,甚至“萬寧五子棋”自己就有3.5億次播放。

而真正的收益,無論是字節還是開發者一定會向用戶高留存、長時間以及大DAU的休閑游戲和重度游戲轉變,游戲行業的“大錢”在那里,也是真正的游戲生意,而不止是流量生意。

最后看流量。

在微信時代,在小游戲市場,某一款產品爆發后往往會涌現無數同類型產品,而由于首發者已拿下第一波流量,后來者想要突出重圍便要不斷“砸錢”。

在小游戲生態出現的前兩年,用戶就已被洗了無數次,并且渠道用戶的質量、數量均呈現出不斷下滑的趨勢,這也造就了小游戲團隊生存難的現象。

而到了短視頻時代后情況有改變嗎?

其實是有的,只不過是一開始抖音和快手接連推出相關流量扶持的時候,如今平臺上的“買量造富”已成為過去式,平臺成了鐵打的營盤,開發者和帶量KOL則成為了流水的兵,兜兜轉轉。

萬寧系列棋牌游戲是“小而美”的,相當容易復制,甚至海外的開發者也能拿一個他們自己的棋牌類游戲做“大招化”創新。

對于小游戲開發者來說,想的是更應該是如何快速占領這一新興品類的最高地,如何提高用戶粘性,如何做到小游戲的長期化。

畢竟玩法原創的光環會在市場競爭中飛速消弭。

本文來自微信公眾號“互聯網那些事”(ID:hlw0823)

/

/